「メリークリスマス!」

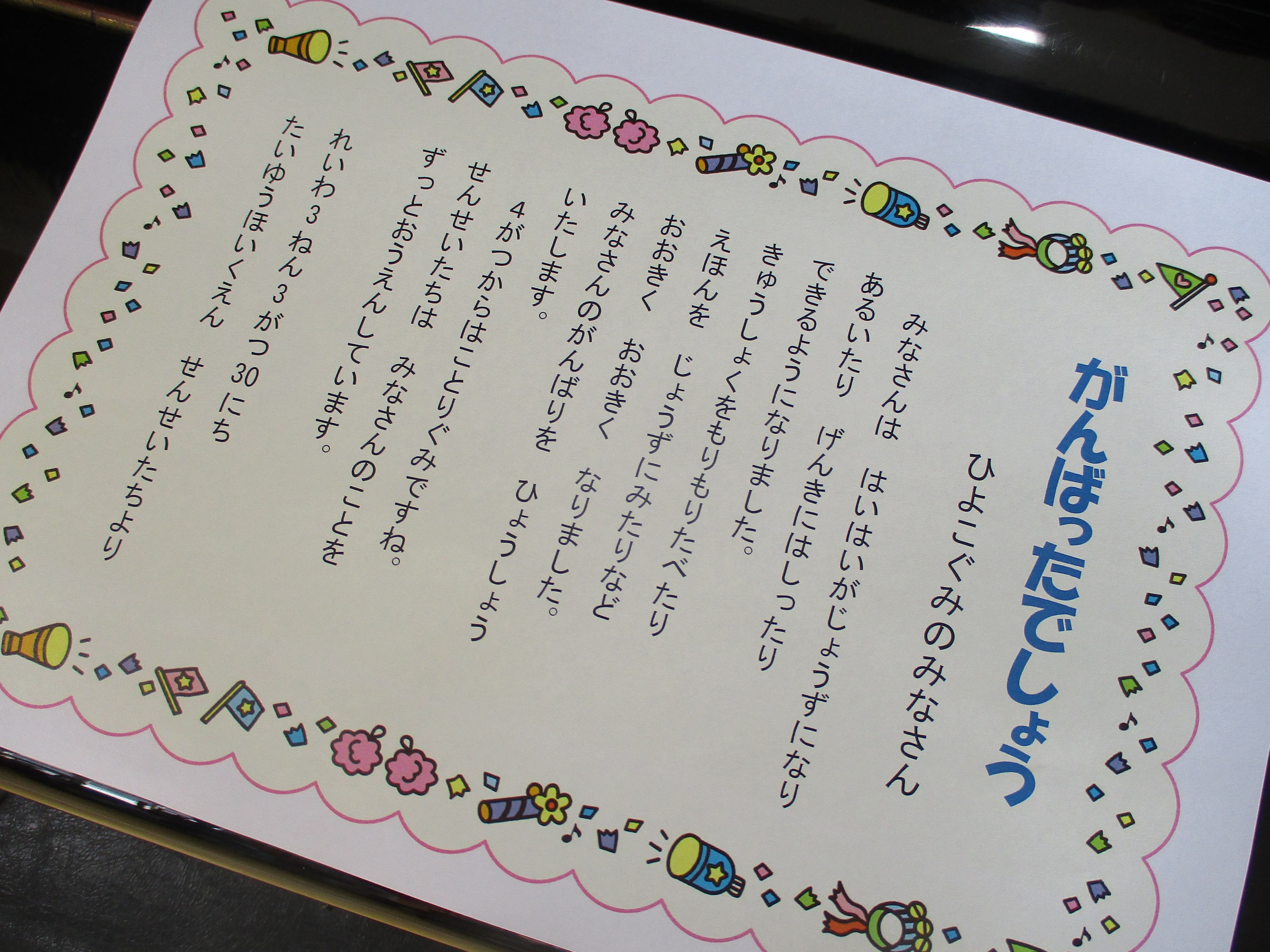

12月23日、たいゆう保育園ではクリスマス会が行われました。

この日を待ちに待った子どもたちです、その理由は・・・

サンタさんに会えるから?

プレゼントをもらえるから?

そんな野暮な質問はともかく、子どもたちの期待いっぱいの表情は、クリスマス寒波をはねのけます。

クリスマス会独特の雰囲気の中、子どもたちはサンタさんの登場に「わぁ~!」の一言。

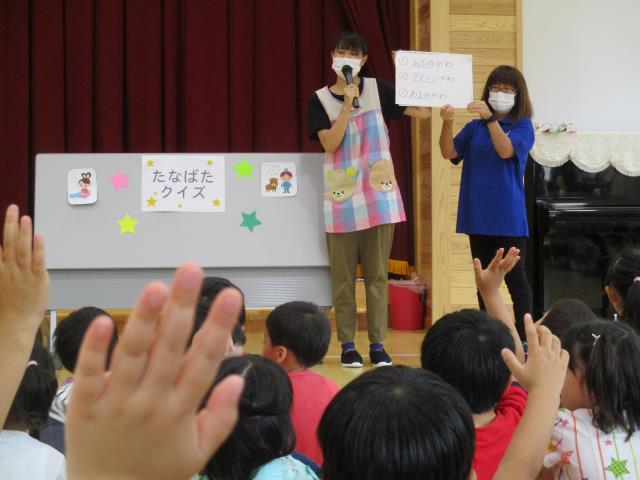

子どもたちが用意していた質問の答えを聞きながら、自分たちの想像と答え合わせです。

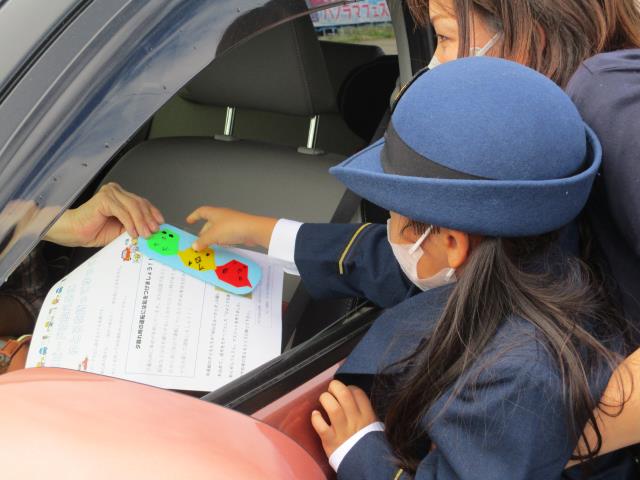

サンタさんには練習してきた踊りをみてもらい、そしてサンタさんからは、もれなく子どもたち全員にプレゼントが手渡されました。

サンタさんが去った後は、恒例のクリスマスコンサート。

今回は先生たちのバンド演奏にぞう組(年長組)の子どもたちのダンスが加わり、さらに、ギターを手作りをした子どもたち2人が演奏に加わりセッション!

新しい形のクリスマスコンサートとなりました。

クリスマス献立の給食も大人気。

「好きな物だらけだった!」と、声を弾ませた女の子の姿も見られました。

今年も大盛り上がりのクリスマス会となりました!